- もうすぐ小学校に入学だけど、入学準備で失敗したくないな・・・

- 準備する物について、ネットで検索するといろいろ出てくるけど、本当に必要な物は何だろう?

- 準備する物だけではなく、生活面で準備しておいた方がいいことが知りたいな

お子さんが小学校に入学するためには、いろいろと準備が必要です。入学説明会で小学校から「〇〇を準備してください」と、準備物の説明をきいても、毎日忙しい中での入学準備はプレッシャーに感じることもありますよね。

だからこそ、「忙しい中でも効率的に入学準備をしたい」「せっかく準備するならばできるだけ失敗したくない」と思う方も多いのではないでしょうか?今の時代、SNSなどでも入学準備について発信されているのをよく目にします。私も自分の子供の入学準備をするときに、SNSを参考にしたことがあります。しかし、おすすめされている物が多く、本当に必要な物が何か分からず困ってしまった経験があります。

私は小学校教師として12年間の勤務経験があり、低学年の担任を任されることが多く様々な悩みに答えてきました。1年生の担任をしていた時、お家の方の入学準備の大変さや、1年生のお子さんがスムーズに学校生活をスタートするための工夫などを目にしてきました。

そこでこの記事では、元小学校教師としての視点からの、小学校の入学準備で失敗しないヒントをお伝えします。この記事を読めば、「小学校入学準備で失敗しないポイント」が全て分かります。

私が12年かけて培ってきた小学校教師としてのノウハウや経験を凝縮しました。お子さんの小学校入学が近づいている方、入学したばかりの方など、ぜひ最後まで読んでください。

入学準備をするときのポイント!

準備する物

基本は、入学説明会で準備するように言われた物を準備すると無駄がない

① 筆箱、下敷き、鉛筆、消しゴムはシンプルで丈夫な物

4月最初から必要な毎日使う学習用具(筆箱、下敷き、鉛筆、消しゴムなど)はシンプルで丈夫な物がいいです。学校によってさまざまなルールがあると思うので、基本は入学説明会で準備するように言われた物を準備すると安心です。せっかく準備したのに、学校から指定の物を買うように言われて後から買いなおす・・・なんてことにならないようにしましょう。

入学説明会では入学資料が配布されることが多いので、準備物の一覧を見ながら準備しましょう。少しでも分からないことなどがあった場合は遠慮せず、お子さんが通う予定の小学校に電話をして聞いてみてください。

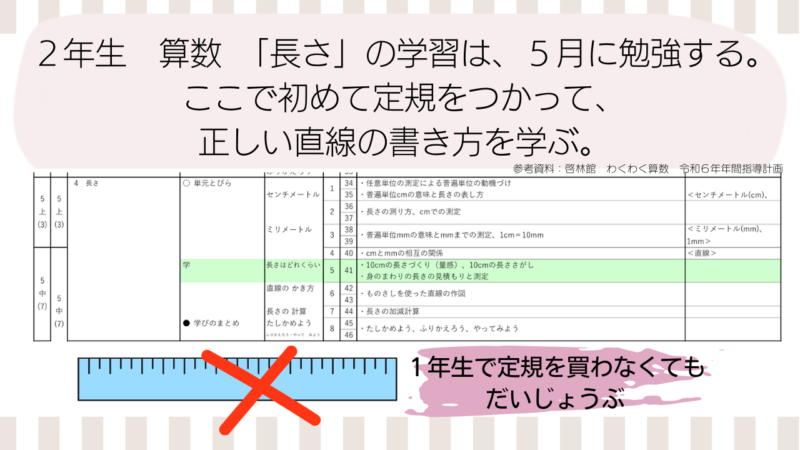

②定規は2年生になってからで大丈夫

新1年生のための文房具セット(筆箱、下敷き、定規、液体のり、えんぴつ1ダース、はさみ、消しゴムなどがセットでまとめてある商品)が量販店で売っているのを目にします。家庭で使うために買うなら、セットで購入しても問題ないのですが、学校で使用するための定規はまだ買わないことをお勧めします。

というのも、授業で定規の使い方をきちんと学ぶのは、1年生ではなく2年生です。2年生の算数の学習で、子どもたちは初めて直線についてしっかり学びます。1年生では授業で定規を使うことはない場合が多いです。

直線をひくためには、2年生の子どもの手でも使いやすい定規を使う必要があります。そこで、学年だよりで「こういう定規を準備してほしい」と担任から指定されることが多いです。1年生で買ってしまうと、2年生になってから学校から指定された定規を買いなおす・・・ということになってしまうかもしれません。

③ノートは学校から指定されたものを買う

ノートは学校から指定されたものを購入してください。ノートは横のマス目の数や、マス目の上に1~10までの数字が印刷されているものなど、様々な種類のものが売ってます。特に、低学年のノートの種類は多いので、気を付けてください。

1年生の子どもたちは、先生が黒板に書いたひらがなや数字をノートに正しく書き写すことを最初に学びます。その時、教師は黒板に子どもたちの使用しているノートを拡大したミニ黒板を使用することが多いです。子どもたちのノートと同じマス目のミニ黒板を使用することで、1年生でも一目でどこに何を書けばよいのか分かるからです。だからこそ、クラス全員が学校から指定された同じマス目のノートを使うことが必要不可欠となります。

④のり・はさみ・クレヨンなどお道具箱に入れる物

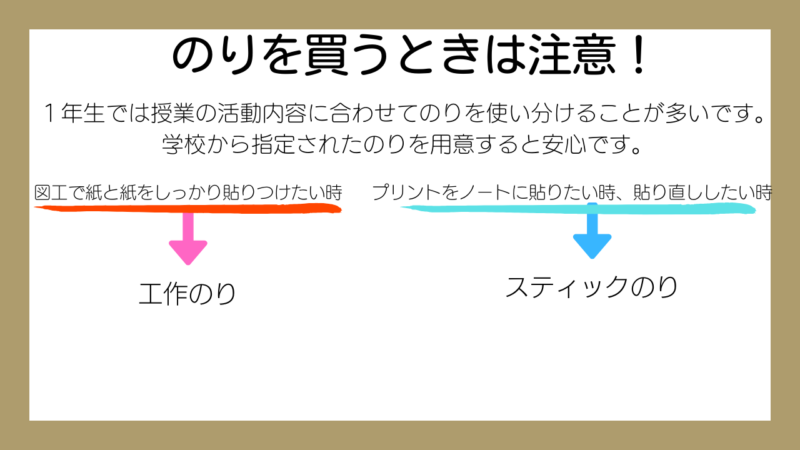

のり、はさみ、クレヨンなどお道具箱に入れる物については、学校から指定される場合もあれば、自由な場合もあるので、お子さんが通う予定の小学校の入学説明会資料を参考にしてください。気を付けるポイントは、のりです。のりは液体のり、スティックのり、工作のりなど、いろいろな種類があります。それぞれ用途が違いますので、入学説明会資料をよく読んで気を付けて購入してください。

スティックのりは、プリントを貼るときに使うことが多いです。後から貼りなおすことが容易だからです。工作のりは、図画工作や生活科の学習で使うことが多いです。紙と紙を貼り合わせるのに適しています。液体のりは、スティックのりを使うと簡単に剥がれてしまうので、もう少し強く貼り合わせたいときに使うことが多いです。

⑤手提げは持ち手が短いものが安全。肩掛けするために長い持ち手もあると週末の荷物の持ち帰りで便利

手提げは持ち手が短いものが安全です。教室では子どもたちが手提げの持ち手に足を引っかけて転ぶことを防ぐために、児童机の横にはなるべく物をかけないよう指導します。(このあたりは、学校や先生によって様々です)

ただし、授業中に何度も物を取りに行くのは大変なので、図工や生活などの授業では、活動に必要な材料をまとめて手提げに入れて、机の横のフックにかける時もあります。

はさみを使う学習の時に教室を立ち歩いて物を取りに行くと危険ですよね。なので、なるべく立ち歩く回数を減らすために手提げを児童机の横のフックにかけるようにしている先生もいます。

この時、手提げの持ち手が長いと、手提げが床についてしまうので、子どもたちが足をひっかけやすく危険です。その点、持ち手が短いと床につくことがないので、安心です。

また、週の初めや、週の終わりには、上靴、体操服、給食の白衣など多くの物を持ち運ぶ必要があります。肩にかかる重さを軽減するために、持ち手と肩掛けの2Way手提げを探すと便利です。

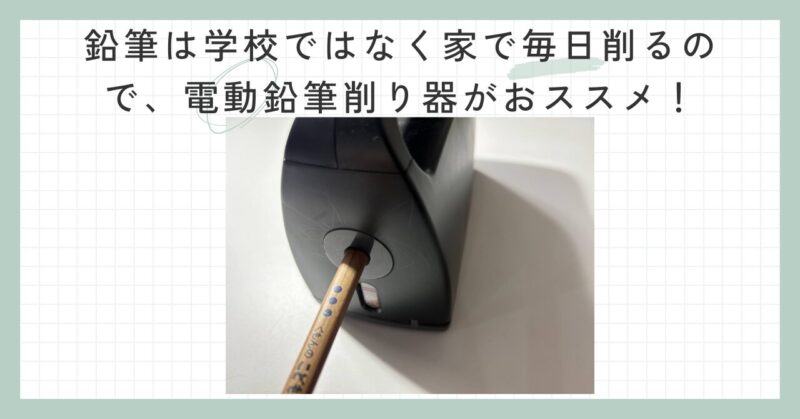

⑥鉛筆は毎日削るので、電動鉛筆削り器がラク

鉛筆は家庭で毎日削ることが基本なので、お子さんが使いやすい鉛筆削り器がおすすめです。手動より電動の方が便利です。学習用具を前日に家で準備して、授業に参加することは、お子さんの学習習慣を身に着ける上でも大切にしたいポイントです。お子さんが1年生の間は、「鉛筆は削った?」と親が声掛けをこまめにすると良いです。そのうち習慣化されていきます。

「家で鉛筆を削り忘れたらどうするの?」「授業で使っているうちに鉛筆が全部丸くなってしまったらどうするの?」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、大丈夫です。必要に応じて、個人持ちの小さい鉛筆削り器を使って休み時間に削ったり、教室に置いてある共用の鉛筆削り器で削ったりすることはできます。ただし、鉛筆5~6本を学校で削る時間はありません。クラス全員が鉛筆を学校で削っていると待ち時間が発生し、休み時間が終わってしまいます。休み時間は、次の授業の準備、トイレに行く、体操服に着替えるなど、やることはたくさんあります。だからこそ、多くの先生が鉛筆は家でなるべく削ってくるように言う場合が多いです。

1年生のお子さんの握力を考えると、手動で削るのは大変です。電動鉛筆削り器がおすすめです。我が家では、いろいろな種類の電動鉛筆削り器を使ってみたところ、上の写真のような、フルオート(自動引込、自動削り、自動戻り)の電動鉛筆削り器が1番便利でした。鉛筆を差し込んだら手を放してOKなので、1年生でもとても使いやすかったのでおすすめです。(上の商品はナカバヤシのPACATTOという商品です。)

全ての持ち物に名前を書くことが大切!

大切なのは、全ての持ち物に必ず名前を書くことです。教室で落とし物があっても、無記名だと探してあげることができません。記名されていれば、見つかることが多いです。

学用品は小さいものから大きい物までいろいろな種類があるので、大小さまざまな種類の名前シールがあると便利です。油性の名前ペン(細・極細のツインマーカータイプがおススメ)で記名するのもいいですが、ネットで名前シールを発注(1500円くらい)しておくと大変便利です。

ランドセルは中身がたくさん入るものが便利

ランドセルは、丈夫なだけではなく軽くて、中身がたくさん入ることが大切です。ICT教育が進み、一人一台のタブレットが支給されるので、タブレットの持ち運びも視野に入れて選ぶといいでしょう。(タブレットを自宅に持ち帰るのか、学校に置いたままにするのかは、学校によって様々です。タブレットは重たいので、1年生が学校生活に慣れてから家に持ち帰る場合が多いです。)

生活面の準備

① 登下校の練習

通学路を覚える。信号や道路の横断の仕方など交通ルールを守る

生活面の準備で大切なことは色々ありますが、中でも登下校の練習をすることをおすすめします。

まずは、お子さんの通う学校までの通学路を確認しましょう。1年生で1番多いトラブルが、登下校中に起きます。なぜならば、大人の目が離れた状況で、20分ほどの時間を子供たちだけで歩くからです。通学路には子供たちの目を引く楽しそうなものがたくさんあったり、道が狭かったり、友達とのおしゃべりに夢中になってバラバラに歩いてしまったり、、、トラブルのもとはたくさんあります。

登下校で通る道を、お子さんと一緒に歩いておくと、安心です。通学班の班長さんが気にかけてくれても、やはり1年生にとって歩くスピードが速いことがあります。体力も必要なので、練習しておくと安心して歩くことができます。帰り道は1年生だけで下校することが多いです。なぜならば、1年生は入学して最初のころは、給食を食べずに早く下校するからです。1年生だけで下校するので、歩くときの気を付けるポイントを理解しておくと安全に下校できます。例えば、横断歩道の渡り方、道に広がらない、通学路沿いの民家の敷地内に入らない、などです。

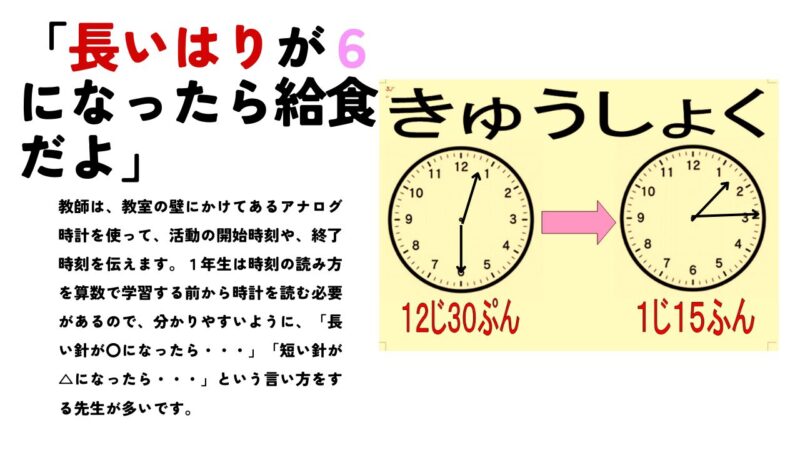

② アナログ時計に親しむ

今はタイマーつきのデジタル時計を黒板に貼る先生もいますが、アナログ時計との併用が多いです。その点からも、アナログ時計に親しんでおくと安心ですね。

③ 自分のことは自分でできるようにする

- ①靴を脱いだり、履いたりすることができる(紐靴ではなくて大丈夫)

- ②物の整理整頓ができる

- ③洋服を脱がずにトイレで用を足せる(和式トイレの場合もある)

- ④あいさつや返事ができる

- ⑤困ったことがあったら、先生に言える

- ⑥自分の名前の読み書きができる

④ 入学にむけて前向きな言葉かけをする

「もうすぐ小学生になるのだからもっとしっかりしないと」「そういうことをすると小学校で先生に叱られるよ」と、何かをさせるために「学校」を使うとネガティブなイメージをもってしまう恐れがあります。逆に、「あと〇日で入学式だね。楽しみだね」とか「友達がたくさんできるね」など前向きになる言葉をかけてあげてくださいね。

まとめ

小学校入学準備を成功させるポイント

- 学校から指定される物は、学校から買うように言われるまで買わない

- 全ての持ち物に記名する(名前ペン、名前シールを利用)

- ランドセルは中身がたくさん入る丈夫な物(タブレットが入るサイズ)

- 登下校の練習(親も一緒に歩いてみると、危険個所などにも気付ける)

- アナログ時計に親しむ(時計を見て行動するから)

- 自分のことは自分でできるようにしておく

- 入学に向けて前向きな気持ちになる声掛けをする

これらのポイントに気を付ければ、お子さんが安心して入学することができます。

そして一番大切なことは、「これってどうすればいいの?」「これって学校に持っていってもいいの?」と悩んだり、困ったりしたときは遠慮せず、学校や担任の先生に相談してみることです。

先生たちは、お家の方と学校とが協力し合ってお子さんを支えていきたいと思っています。ぜひ、学校とも連携をとりながら、お子さんの成長を見守ってくださいね。

(*このサイトは、Loose Drawingのイラストを利用しています。)